为深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,全面贯彻落实党的十九届六中全会以及扎实推进广东文化强省建设大会、市委七届二次全会精神,2022年2月18日,由揭阳市社会科学界联合会主办,揭阳市读书协会承办,在揭阳市作家书城四楼多功能厅举行揭阳市在省立项的社科规划课题成果《潮汕女祠文化》出版首发仪式。

出席活动的领导和嘉宾有:市社科联党组成员、副主席倪任华同志,原市社科联主席郑智勇教授,原市文化局局长陈作宏同志,揭阳日报社副总编、市作协主席郑培亮同志,榕城区人大副主任郑少鸾同志,揭东区政协副主席、揭东一中副校长黄炎真同志,市政协文史委四级调研员谢昭忠同志,原市委党校副校长沈时益同志,原市文联副主席郑素协同志,揭阳文化名人文化学者彭妙艳先生,《潮汕女祠文化》作者谢若秋副教授、黄玮老师等。参加对象还有省市人文社科普及基地、市属社科团体代表、特邀市社科界的社科工作者以及专家学者近50人。

“潮汕女祠文化研究”是2014年8月由市社科联向省社科联推荐的广东省哲学社会科学“十二五”规划地方历史文化特色项目,由揭阳职业技术学院谢若秋副教授担任课题组负责人,历时7年多锲而不舍,对潮汕三市现存的女祠深入进行文物调查和人文研究,成果书稿终于在2021年12月由华南理工大学出版社正式出版,这是我市社科界的一件喜事,谨此对研究成果的正式出版表示热烈的祝贺!

1 作者介绍作品主要内容及成书体会

▲揭阳学院谢若秋副教授

谢若秋副教授介绍:我国传统祠堂是古代的礼制建筑,是传统文化的重要组成部分,也是我国传统孝道和尚贤文化的活化石,我国祠堂在商代已经出现,至今已有三千多年的历史。潮汕祠堂文化则肇始于北宋咸平二年(999年),至今已超过一千零二十年的历史。据估算,当今潮汕地区现存的传统祠堂不少于15000座,其中绝大多数是男性祠堂,而肇建时专祀女性的祠堂即本书所指的“女祠”则是凤毛麟角,为数极少,本书调查到的女祠约40座。在古代“报本之礼,祠祀为大”礼俗和尊贤等观念的推动下,潮汕地区在明代中期(明嘉靖初年)就已经存在女祠(女贤祠),一改女性原来在祠堂文化中只充当“配角”(妣以嫡配)的历史而出现与男性“分庭受礼”(出现女性专祠),这种祠祭文化的出现在旧时是对男权礼俗的挑战和突破。女祠是我国宗法社会中传统祠堂百花园中的另类和奇葩,本书所关注的正是潮汕女祠这一类历史人文。

这本书是广东省哲学社会科学“十二五”规划2014年度地方历史文化特色项目《潮汕女祠文化研究》结项的主要成果。从2014年12月课题立项研究到2021年12月书稿出版成书,共用了7年的时间,全书36万字,共279页。课题申报时揭阳市社科联给予了大力的推荐,立项研究先后得到广东省社科规划办和揭阳市社科联的经费资助。2021年4月与华南理工大学出版社签订自费出版合同,书名定为《潮汕女祠文化》,这是我俩开的“夫妻店”做出的一道独具地方人文特色的“潮汕菜”。

2 成果分享,赠书仪式

▲谢若秋副教授、黄玮老师向八个单位代表赠书

《潮汕女祠文化》作者谢若秋副教授、黄玮老师分别向揭阳市政协文史委、揭阳市地方史志办公室、揭阳市图书馆、榕城区图书馆、普宁市图书馆、揭阳市读书协会、揭阳市华勋公益图书馆、揭东区云路镇初级中学八个单位代表赠书。

3 专家学者评论发言

▲原揭阳市文化局局长、潮汕历史文化研究中心特约研究员陈作宏同志

陈作宏局长发言:两位老师在介绍潮汕女祠文化时,依托各类女祠的实例,运用自己深入调查研究的大量田野资料及其所掌握的地方历史文献,并在与国内其他省份如微州女祠等的对比中,凭借自身丰富的学识,在探讨潮汕这类祠堂的人文价值时,融历史学、民俗学、古建筑学、方言学、文化地理学等等知识于一炉,让本书兼具有学术性、知识性和可读性。读了这本书,我们能从中学习到不少中国祠堂文化、潮汕祠堂文化和女祠文化的知识,开拓了自己的视野。相信本书出版之后,一定能为潮汕历史文化研究者、爱好者和读者所欢迎。

▲揭阳知名文史专家、文化名人彭妙艳先生

彭妙艳老师发言:谢、黄二位老师的《潮汕女祠文化》一书今天发行,举办这个研讨会,作为一个乡土文化的爱好者,能够有机会来参加这个盛会,我感到很欣慰。谢老师和黄老师两人合著的这本著作,它的出版有好多好多重大的意义,主要是拓宽了我们潮汕文化研究的一个领域,不止是祠堂文化研究方面,对我们整个潮汕文化来说,它也是拓宽了一个领域。作者带领我们穿越三四百年的时间隧道,来到明代中后期,看到当时社会新生力量与旧制度的一个博弈形态。

▲揭阳市榕城区图书馆馆长郑沛佳同志

郑沛佳馆长发言:女祠文化,既是一个有形的时空存在,又是一个无形的文化存在;既是物质的存在,又是精神的存在。“潮汕女祠”作为一种社会现象,是潮汕的人民长期共同创造、世代相承所形成的一种历史文化现象,是社会历史的积淀物。为了让子子孙孙记住先民创造的灿烂文化,并去热爱她、珍惜她、保护她,同时也让更多的人去了解她、认识她,便需要富有历史责任感和人文情怀的人去书写她、阐述她。而谢若秋、黄玮两位老师正是这样的人。他们苦苦寻觅,走街穿巷,翻山越岭,遍访民间,在宽阔的潮汕大地上觅找女祠的吉光片羽,折射出潮汕文化的辉煌历史。我相信,这本书的出版发行,必将勾起潮汕人民一份浓浓的乡愁,必将引起各界对潮汕文化的广泛兴趣,必将引发学术界的高度关注,从而使潮汕历史文化走得更深更远。

▲揭阳市委办公室法规科负责人、潮汕历史文化研究中心青年委员会委员胡锭波同志

胡锭波同志发言:这本书我觉得一个很大的亮点,就是选题方面确实能抓住一个很好的点,现在潮汕谈到祠堂,前段时间我们在交流的时候,也谈到这个问题,我们一直说我们潮汕文化跟福建的文化有一个同根同源性,但其实我们更具体来看的话,各自里面的差别还是很大的,比如说我们看到的福建文化,是以一个庙为中心,这一点我想欧教授他们应该是比较清楚的。那么,潮汕地区是用什么来构建这样一个文化的共同体?其实更多是依靠祠堂。

▲潮阳第四中学历史教师,潮汕历史文化研究中心特约研究员黄素龙同志

黄素龙老师发言:对于潮汕女祠的研究,谢若秋、黄玮两位老师突破了原有仅停留在个案简单的描写介绍或简单论述的局限,深入剖析了潮汕女祠的成因、特点,将了解到的女祠做了明确的分类,并从形制、建造背景、家族史以及匾额文化等方面进行研究,重点探究每一座女祠背后的人文故事和与之有关的地方历史文化,对明清两朝乃至民国时期我国封建社会后期女性社会地位的嬗变问题,尤其是宗法社会中侍妾、祖姑等这些特殊女性在旧时祠祭文化中地位的变化作了深入的探析,是潮汕地方历史文化研究的一个新尝试。两位著者正是凭借自身的史识和丰富的学识,在研究过程中融合了历史学、民俗学、古建筑学、方言学、文化地理学等学科知识,使得该书兼具学术性、知识性和可读性于一体,是一部可贵的地方文化史志类图书,填补潮汕传统祠堂研究的一些空白。

▲揭阳市榕城区人大副主任郑少鸾同志

郑少鸾副主任发言:我衷心为我们同学感到高兴,这本书我还没有来得及认真看,我就粗略地讲一讲,第一就是选题好,就是说潮汕地区女祠的系统研究这一个专题,有开创之功,作学问能找到新领域是非常重要的,恭喜若秋和黄玮找到了,并且能够锲而不舍地坚持以及潜心研究,终于结出硕果和心得。第二是方法对,就是他们对写到的女祠都是在查阅文献基础上,尽量地到当地搜集最多的资料信息,然后又跟文献校对,再做认真研究。

▲揭阳日报社副总编、市作协主席郑培亮同志

郑培亮副总编发言:祝贺谢教授和黄玮老师两个人的大作《潮汕女祠文化》这本书出版,谢教授选择的角度很独特,很有学术价值;谢教授选择合作者,更是有他自己的独到之处,选到他夫人,这是真正搞学术研究的一个独特的方法。另外一个是致敬。从参会到现在我一直在看书,还没有看完。感谢、致敬谢老师和黄老师,为我们带来一个平常大家很少知道的一种文化。

4 总结讲话

▲揭阳市社科联党组成员、副主席倪任华同志总结讲话

倪任华副主席总结讲话:今天我们在这里举行《潮汕女祠文化》的首发式,刚才若秋老师介绍这本书的成书过程,以及对成书之后进行反思,还作了其他一些说明,好几位专家都做了很好的点评。我听到的基本上是祝贺,还有赞赏,没有很明显的批评,但是我觉得一本书总是有不足之处的,请若秋老师和黄玮老师今后有机会再跟各位交流探讨,实现更深入的发展。

一本书的好坏,总会有无数人来品评,既有芸芸众者的即兴点评,又有专家学者细心解析。各位专家学者对谢若秋副教授、黄玮老师的《潮汕女祠文化》做了恰如其分的点评,很到位。既有点赞又有挑刺。学术的东西就是百花齐放、百家争鸣,仁者见仁、智者见智。相信这本书能渐渐走进更多人的视野,留在人们的案头,有助于潮汕文化的研究和传播。

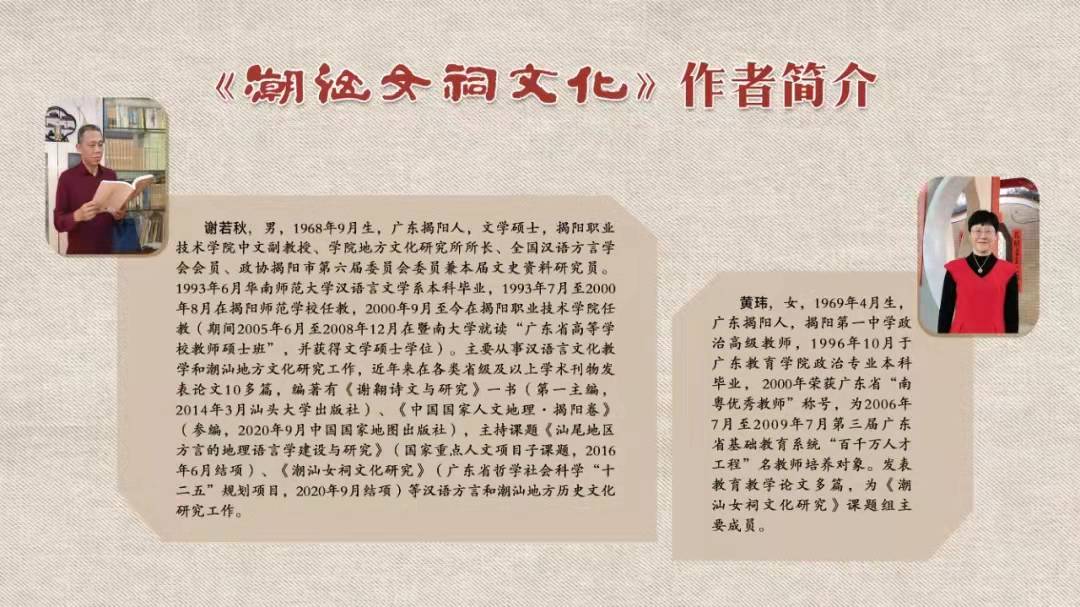

谢若秋,男,1968年9月生,广东揭阳人,文学硕士,揭阳职业技术学院中文副教授、学院地方文化研究所所长、全国汉语方言学会会员、政协揭阳市第六届委员会委员兼本届文史资料研究员。1993年6月华南师范大学汉语言文学系本科毕业,1993年7月至2000年8月在揭阳师范学校任教,2000年9月至今在揭阳职业技术学院任教(期间2005年6月至2008年12月在暨南大学就读“广东省高等学校教师硕士班”,并获得文学硕士学位)。主要从事汉语言文化教学和潮汕地方文化研究工作,近年来在各类省级及以上学术刊物发表论文10多篇,编著有《谢翱诗文与研究》(第一主编,2014年3月汕头大学出版社)、《中国国家人文地理·揭阳卷》(参编,2020年9月中国国家地图出版社),主持课题《汕尾地区方言的地理语言学建设与研究》(国家重点人文项目子课题,2016年6月结项)、《潮汕女祠文化研究》(广东省哲学社会科学“十二五”规划项目,2020年9月结项)等汉语方言和潮汕地方历史文化研究工作。

黄玮,女,1969年4月生,广东揭阳人,揭阳第一中学政治高级教师,1996年10月于广东教育学院政治专业本科毕业,2000年荣获广东省“南粤优秀教师”称号,为2006年7月至2009年7月第三届广东省基础教育系统“百千万人才工程”名教师培养对象。发表教育教学论文多篇,为《潮汕女祠文化研究》课题组主要成员。

点击下方图片可直接购买《潮汕女祠文化》

注:本文转载自“作家书城”公众号,版权归源作者所有